Die ungleiche Machtverteilung in der österreichischen Lebensmittelkette trifft nicht nur landwirtschaftliche Produzenten, sondern auch das Bäcker- und Konditorengewerbe. Mehr als 800 Beschwerden wurden im aktuellen Fairness-Bericht 2024 verzeichnet – ein neuer Höchststand, der auf tiefgehende strukturelle Probleme hinweist. Während der Handelsverband die Zahlen relativiert und von „harten Verhandlungen auf beiden Seiten“ spricht, sehen viele Betriebe ihre wirtschaftliche Existenz gefährdet.

Wachsende Zahl an Beschwerden

Seit der Gründung des Fairness-Büros 2021 steigt die Anzahl der gemeldeten Fälle stetig. 2024 wurden insgesamt 839 Beschwerden registriert, davon 239 unmittelbare. Die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen, da viele Betriebe aus Angst vor Repressalien keine Beschwerde einreichen. Laut Bundeswettbewerbsbehörde fühlen sich vier von zehn Lieferanten unter Druck gesetzt.

„Für große Konzerne mögen harte Verhandlungen üblich sein. Für kleine, oft familiengeführte Betriebe geht es jedoch um die Existenz“, betont Kai Peter Höller vom Netzwerk „Pro Lebensmittel“. Tatsächlich zeigt sich in den Fallbeispielen des Fairness-Berichts, dass viele Bäckereien und Konditoreien in wirtschaftliche Engpässe geraten, weil Handelsriesen ihre Marktmacht ausspielen. „In den Medien wird das Thema etwas verfälscht aufgegriffen und vom Handel bewusst in falsche Relation gesetzt – das Fairnessbüro und das Faire-Wettbewerbsbedingungen-Gesetz behandelt die gesamte Lebensmittelversorgungskette”, ist Höller überzeugt, „da sind auch Groß- und Mittelbetriebe (Sparte Industrie und Gewerbe) betroffen. Das Fairnessbüro ist eine wichtige vorgelagerte Einrichtung um unfaire Handelspraxen aufzuzeigen und abzustellen, bevor diese zur Bundeswettbewerbsbehörde gelangen. Eine Klage gegen die Handelskonzerne traut sich aber kaum jemand zu – so weit muss und soll es aber gar nicht kommen.”

Mechanismen der Abhängigkeit

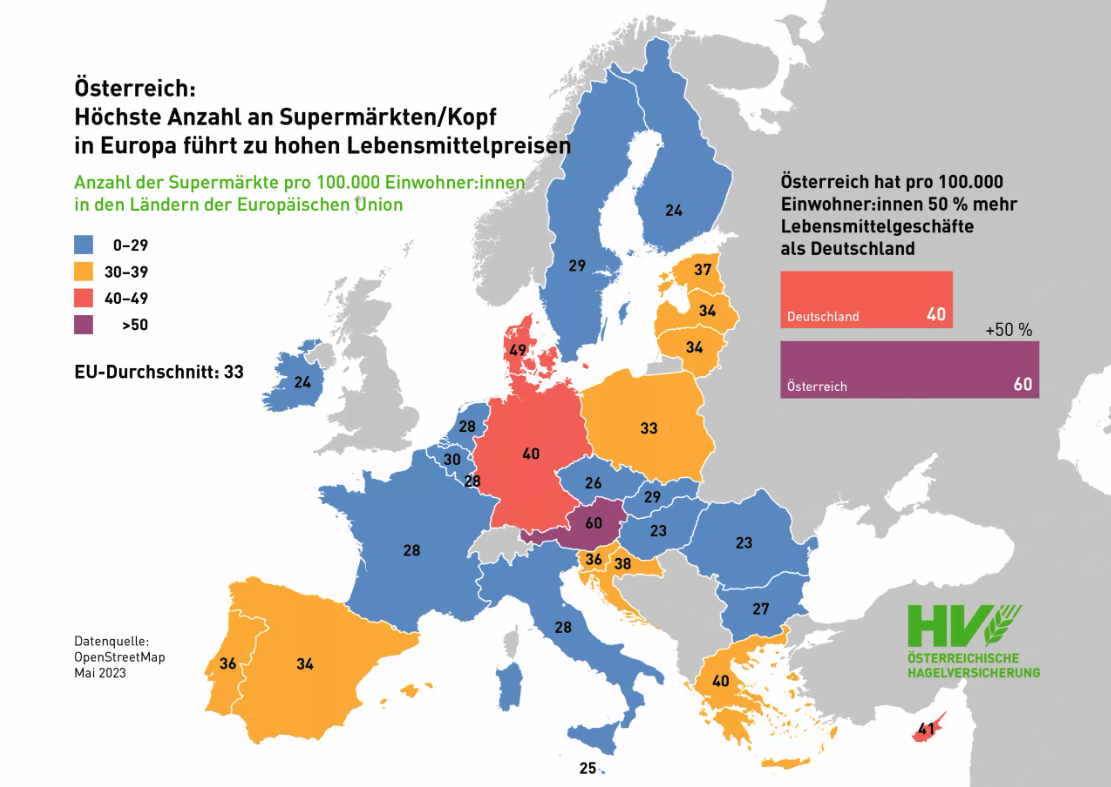

In Österreich beherrschen die drei größten Handelsketten rund 90 % des Lebensmittelmarktes. „Diese hohe Marktkonzentration führt zu harten Preisverhandlungen, drohenden Auslistungen und einseitigen Vertragsänderungen. Mehr als 100.000 bäuerliche Betriebe, Verarbeiter und Handwerksbetriebe stehen einer Handvoll Handelsriesen gegenüber – das ist ein Kampf mit ungleichen Waffen“, so Totschnig. Mit dem Fairness-Büro will sich der Bundesminister für mehr Fairness entlang der Lebensmittelkette einsetzen.

Diese Dominanz erlaubt es den Handelsriesen, Preise zu diktieren, Rabatte zu erzwingen und Vertragsbedingungen einseitig zu ändern. Gerade für Bäckereien, die handwerkliche Qualität bieten, wird es zunehmend schwer, sich im Wettbewerb gegen billigere Eigenmarken des Handels durchzusetzen.

Preisdrückerei und erzwungene Rabatte

Während Verbraucherpreise steigen, bleiben die Einkaufspreise für Produzenten niedrig oder werden sogar gesenkt. Auch Bäckereien berichten, dass sie für ihre Backwaren immer weniger erhalten, während der Endpreis für die Konsumenten steigt.

Zusätzlich müssen Betriebe hohe Rabatte einräumen – oft ohne Gegenleistung. Diese können über zehn Prozent des Umsatzes ausmachen und beinhalten Skonto, Werbekostenzuschüsse oder Einkaufsgutschriften. Der Fairness-Bericht dokumentiert zahlreiche Fälle, in denen Lieferanten gezwungen wurden, zusätzliche „Gebühren“ für Dienstleistungen zu bezahlen, die nicht transparent nachvollziehbar sind. „Für große internationale Konzerne mögen harte Verhandlungen üblich sein. Für österreichische familiengeführte Betriebe – ob kleine, oder große – geht es jedoch um die Existenz“, betont Kai Peter Höller vom Netzwerk „Pro Lebensmittel“.

Viele Betriebe stehen dadurch finanziell mit dem Rücken zur Wand. Wer sich weigert, die verlangten Rabatte zu gewähren, läuft Gefahr, aus den Supermarktregalen verbannt zu werden – für viele eine existenzielle Bedrohung, da alternative Vertriebswege fehlen.

Erzwungene Dienstleisterwahl und lange Zahlungsfristen

Ein weiteres Problem ist die Verpflichtung, bestimmte Dritt-Dienstleister zu nutzen. Viele Produzenten müssen Logistik- oder Zahlungsdienstleister akzeptieren, die hohe Gebühren verlangen – in manchen Fällen bis zu fünf Prozent des Bruttobetrags. Auch Zahlungsfristen von 90 oder gar 120 Tagen sind keine Seltenheit. Gerade für kleine Bäckereien und Konditoreien bedeutet dies eine enorme finanzielle Belastung.

Das Fairness-Büro dokumentierte zudem Fälle, in denen Betriebe aufgrund ausbleibender Zahlungen Insolvenz anmelden mussten.

Eigenmarken gegen Handwerksqualität

Eigenmarken gewinnen im Handel zunehmend an Bedeutung. Dies verschärft die Problematik, da sie meist günstiger angeboten werden und oft von denselben Produzenten stammen, die auch hochwertige Backwaren herstellen. Handelskonzerne haben somit eine starke Verhandlungsposition und setzen Produzenten durch höhere Margen auf Markenprodukte zusätzlich unter Druck.

Das Ergebnis: Viele Handwerksbetriebe geraten ins Hintertreffen, während der Handel auf industriell gefertigte Eigenmarken setzt.

Existenzbedrohung durch exklusive Lieferverträge

Gerade für kleine Betriebe können Exklusivverträge zur Falle werden. In mehreren dokumentierten Fällen wurden Bäckereien und Konditoreien dazu gedrängt, ihre gesamte Produktion an eine Handelskette zu binden – ohne Abnahmegarantie. Der Produzent muss liefern, doch der Handel kann Bestellungen kurzfristig reduzieren oder stoppen. Für Betriebe ohne alternative Absatzmärkte bedeutet dies eine extreme wirtschaftliche Abhängigkeit.

Besonders problematisch sind Vertragsklauseln, die es Lieferanten untersagen, ihre Produkte an andere Händler zu verkaufen. Diese Praxis, bekannt als „Alleinbelieferungsvertrag“, führt dazu, dass Betriebe vollständig von einer Handelskette abhängig sind. Fällt der Großkunde weg, bleibt der Produzent oft ohne Absatzmarkt zurück.

Kartellverfahren und politische Maßnahmen

Der Bericht zeigt, dass einige Fälle bereits juristische Konsequenzen hatten. So verhängte das Kartellobergericht gegen eine große Handelskette eine Strafe von 70 Millionen Euro – die höchste Kartellstrafe in der österreichischen Lebensmittelgeschichte.

Auf EU-Ebene soll bis Ende 2025 die Richtlinie gegen unlautere Handelspraktiken evaluiert werden. Die österreichische Bundesregierung betont, dass sie die Ergebnisse des Fairness-Büros in die Diskussion einbringen wird. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig fordert Maßnahmen gegen den Missbrauch von Marktmacht und verweist darauf, dass auf EU-Ebene neue Schutzmechanismen für kleine Produzenten und Handwerksbetriebe diskutiert werden.

Auch die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) prüft mehrere Fälle von unlauteren Handelspraktiken und könnte weitere Strafen verhängen. Dennoch bleibt die Durchsetzung solcher Maßnahmen schwierig, da viele Betriebe aus Angst vor Repressalien keine offiziellen Beschwerden einreichen.

Seit der Gründung des Fairness-Büros hat sich nicht nur die Zahl der Fälle erhöht, sondern auch das Wissen über unlautere Handelspraktiken. Diese Erkenntnisse werden regelmäßig an die EU-Kommission weitergegeben, um das Ungleichgewicht zwischen Produzenten, Verarbeitern und der Lebensmittelkette auch auf EU-Ebene zu thematisieren. Der neue EU-Agrarkommissar Christophe Hansen hat nun ebenfalls in seiner Vision für Landwirtschaft und Ernährung die Notwendigkeit fairer Einkommen für Bäcker:innen und Konditor:innen unterstrichen und Maßnahmen gegen unfaire Handelspraktiken angekündigt. Bis Ende 2025 soll die EU-Richtlinie über unlautere Handelspraktiken (UTP) einer umfassenden Evaluierung unterzogen werden – das Fairness-Büro liefert dazu konkrete Beispiele aus der Praxis.

Ein ungleicher Kampf

Während der Handelsverband betont, dass nur ein Bruchteil der Geschäftsbeziehungen problematisch sei, zeigt der Bericht eine andere Realität: Kleine Bäckereien und Konditoreien haben oft keine Wahl, wenn sie im österreichischen Lebensmittelmarkt bestehen wollen. Die hohe Marktmacht der Handelsriesen führt dazu, dass viele Betriebe sich auf unfaire Bedingungen einlassen – aus Angst, sonst ganz aus den Regalen zu verschwinden.

Der Bericht des Fairness-Büros macht eines deutlich: Eine echte Verhandlung auf Augenhöhe gibt es in vielen Fällen nicht. Die Frage ist, ob die Politik bereit ist, hier regulierend einzugreifen, bevor weitere Betriebe vom Markt verschwinden. Ohne klare gesetzliche Rahmenbedingungen und stärkere Durchsetzung von Fairness-Richtlinien könnten viele handwerkliche Betriebe langfristig vom Markt verdrängt werden – mit weitreichenden Folgen für die österreichische Lebensmittelversorgung und die regionale Wertschöpfung.

Fairness-Büro: Tätigkeitsbericht 2024

So kontaktieren Sie das Fairness-Büro

Beschwerden: Beschwerde-Formular

Allgemeine Anfragen: office@fairness-buero.gv.at

Adresse: Parkring 12, 1010 Wien

Leitung: Dr. Johannes Abentung

Ihr Anliegen wird vertraulich behandelt.