Als am 13. Dezember 2014 die Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV, Verordnung (EU) Nr. 1169/2011) europaweit in Kraft trat, bedeutete das eine Zäsur in der Kennzeichnung von Lebensmitteln. Was für viele Lebensmittelhersteller und -verarbeiter eine neue Ära einläutete, wurde insbesondere für kleinere Handwerksbetriebe wie Bäckereien und Konditoreien zur Herausforderung. Zehn Jahre später lohnt sich ein Blick zurück: Wie hat sich die Branche angepasst? Wo liegen weiterhin Stolpersteine? Und wie sehr hat die LMIV die tägliche Praxis in den Betrieben verändert?

Von Theke zu Regal: Veränderte Warenpräsentation

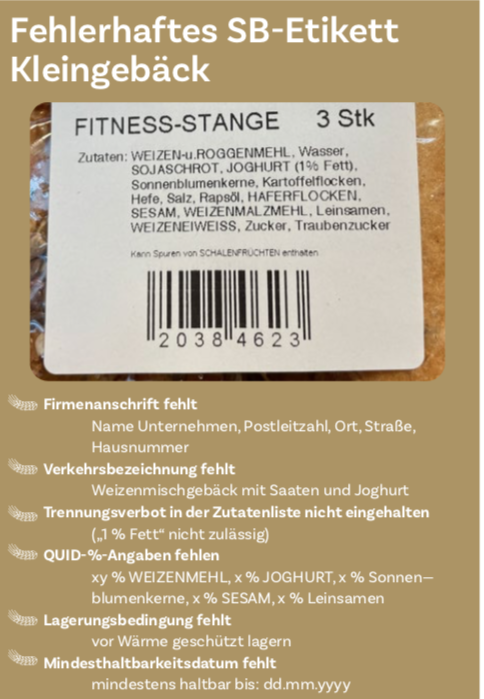

Früher standen handwerklich hergestellte Back-und Konditoreiwaren in der Theke. Die persönliche Beratung und direkte Kundenkommunikation ersetzten oft die schriftliche Kennzeichnung. Mit dem steigenden Anteil an Selbstbedienungswaren – vom eingeschweißten Buttercroissant über Kleingebäcke bis hin zu saisonalen Geschenkartikeln – hat sich das Bild jedoch gewandelt. Wo früher das Verkaufspersonal auf Nachfrage informierte, muss heute die Verpackung alle wesentlichen Informationen bereitstellen. Die LMIV hat diesen Wandel beschleunigt und formalisiert.

Die großen Baustellen: QUID, Allergene, Zusatzstoffe und Nährwerttabellen

Vier Themenbereiche erweisen sich auch zehn Jahre nach Inkrafttreten der LMIV als besonders herausfordernd für das Bäcker-und Konditoren-Handwerk:

QUID: Prozent-Angaben mit Stolperpotenzial

Die sogenannte QUID-Regelung (Quantitative Ingredients Declaration) verpflichtet Hersteller, den Anteil wertgebender Zutaten in Prozent anzugeben – etwa bei „Sonnenblumenbrot“, „Käsesemmerl“ oder „Schokoladenkuchen“. Für viele Handwerksbetriebe ist das nach wie vor eine Rechenaufgabe mit Tücken. Die Frage, was als „wertgebende Zutat“ gilt, ist dabei nicht immer eindeutig. Sind die Walnussstücke am Brot nur Dekoration oder bereits namensgebend? Muss die Zutat im verarbeiteten Zustand oder als Rohstoff berechnet werden? Warum muss bei Krapfen immer der Dotteranteil angegeben werden?

Ein weiteres Problem: Viele Rezepturen sind traditionell gewachsen und wurden bisher nicht in Prozentzahlen gegossen. Die Umstellung bedeutet einen erheblichen Mehraufwand – sowohl bei der Rezeptpflege als auch bei der Verpackungsgestaltung. Gerade bei wechselnden oder saisonalen Produkten sind häufige Anpassungen notwendig, was betriebsintern zu erhöhtem Verwaltungsaufwand führt. Jedoch stellen präzise erfasste Rezepturen auch einen Mehrwert dar. Was oftmals nur in den Köpfen der Eigentümer oder Backstubenleiter abgespeichert war, ist für die neue Generation manifestiert.

Allergenkennzeichnung: Klarheit mit vielen Grauzonen

Seit 2014 müssen die 14 häufigsten allergieauslösenden Stoffe – darunter Gluten, Milch, Eier, Nüsse und Soja – auch bei unverpackten Lebensmitteln klar kenntlich gemacht werden. Dies betrifft vor allem Produkte in der Theke, auf Buffets oder in der Gastronomie. In der Praxis bedeutet das: schriftliche Allergenkennzeichnung am Produkt oder in gut einsehbaren Listen – ergänzt durch eine mündliche Auskunftspflicht. Viele Betriebe haben hier mittlerweile praktikable Systeme eingeführt, etwa mit Aushängen, digitalen Anzeigen oder Schulungen des Verkaufspersonals. Trotzdem bleibt das Thema sensibel. Besonders problematisch ist der Umgang mit Spurenkennzeichnungen („kann Spuren von … enthalten“) und Kreuzkontaminationen. Zwar ist eine Spurenkennzeichnung laut LMIV nicht verpflichtend, doch viele Betriebe kennzeichnen aus übertriebener Vorsicht. Das kann zur Verunsicherung bei Kunden führen und schränkt Allergiker unnötig ein.

Zusatzstoffe ohne technol. Wirkung: Deklarieren?

Ein weiterer Stolperstein: Zusatzstoffe, die im Endprodukt keine technologische Wirkung mehr haben – etwa Trennmittel aus Zwischenprodukten oder Enzyme in Backhilfsmitteln. Laut LMIV müssen solche Stoffe nicht deklariert werden. Dennoch herrscht große Unsicherheit. Zum einen, weil viele Betriebe gar nicht genau wissen, was in ihren Vorprodukten steckt – insbesondere, wenn mit Fertigbackmischungen oder zugekauften Komponenten gearbeitet wird. Zum anderen, weil sich die Frage stellt: Was heißt „keine technologische Wirkung mehr“ konkret? Die Abgrenzung ist nicht immer eindeutig und führt in der Praxis zu vorsorglicher Überdeklaration oder – im Gegenteil – zu unbeabsichtigten Verstößen.

Nährwertkennzeichnung: Komplexität hinter den Zahlen

Ein weiteres zentrales Thema, das im Zuge der LMIV besondere Aufmerksamkeit verdient, ist die Nährwertkennzeichnung. Zwar sind viele handwerklich arbeitende Bäckereien und Konditoreien derzeit grundsätzlich von der Pflicht zur Nährwerttabelle ausgenommen – insbesondere dann, wenn die Produkte direkt im eigenen Laden verkauft oder im lokalen Einzelhandel abgesetzt werden. Doch die Realität zeigt: Die Grenzen sind oft fließend – und die Anforderungen können sich schneller ändern als gedacht. Sobald etwa ein verpacktes Produkt an den Großhandel abgegeben, über einen Onlineshop verkauft oder an Einrichtungen wie Kantinen oder Cafés geliefert wird, gilt keine Ausnahme mehr. Auch das Anbringen sogenannter nährwertbezogener Angaben wie „Ballaststoffquelle“, „zuckerreduziert“ oder „proteinreich“ zieht eine verbindliche Nährwertkennzeichnung nach sich. Die rechtlichen Grundlagen sind eindeutig – die praktische Umsetzung dagegen häufig eine Herausforderung. Denn die Erstellung einer korrekten Nährwerttabelle ist alles andere als trivial. Sie umfasst Angaben zu Brennwert (in kcal/kJ), Fett, gesättigten Fettsäuren, Kohlenhydraten, Zucker, Eiweiß und Salz – bezogen auf 100 g oder 100 ml des verzehrfertigen Produkts. Für Back- und Konditoreiwaren bedeutet das: Exakte Rohstoffmengen, Garverluste, Wassergehalt und technische Schwankungen müssen berücksichtigt werden. Ohne EDV-gestützte Bäckerei- und Rezepturprogramme ist diese Aufgabe kaum zu bewältigen. Die manuelle Berechnung auf Basis von Nährwerttabellen wie der Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) ist sehr zeitaufwendig und fehleranfällig – zumal Rezepturen im Handwerk oft individuell angepasst werden. Zudem müssen die Berechnungen dokumentiert und im Zweifel belegt werden können.

Softwarelösungen als notwendige Unterstützung

Moderne Bäckerei-Programme bieten integrierte Nährwertberechnungsmodule, die auf zugelassene Nährwertdatenbanken zugreifen. Sie ermöglichen die automatische Erstellung von Tabellen für Etiketten, Produktinformationen oder Online-Shops. Für viele kleinere Betriebe stellt jedoch die Investition in solche Systeme eine Hürde dar – zumal sie neben der reinen Software auch Know-how und personelle Ressourcen benötigen. Gerade bei saisonalen oder limitierten Produkten mit häufig wechselnden Rezepturen steht der Aufwand oft in keinem Verhältnis zum Nutzen. Deshalb verzichten viele Betriebe auf nährwertbezogene Angaben – und damit auch auf mögliche Vermarktungsvorteile.

Dokumentation und Verwaltung: Mehr Aufwand für kleine Betriebe

Die LMIV hat nicht nur die Verpackungen, sondern auch die innerbetrieblichen Abläufe verändert. Heute sind eine lückenlose Rezepturverwaltung, eine strukturierte Kennzeichnungsdatenbank und eine ständige Aktualisierung der Lieferantenspezifikationen notwendig. Viele kleinere Bäckereien und Konditoreien, die keine eigene Qualitätssicherungsabteilung haben, geraten hier an ihre Grenzen. Während größere Filialbetriebe auf spezialisierte Softwarelösungen setzen, arbeiten viele kleinere Betriebe noch mit Excel-Listen oder handschriftlichen Aufzeichnungen. Fehleranfälligkeit und Pflegeaufwand sind entsprechend hoch. Zudem sind die Anforderungen an Nachvollziehbarkeit und Rückverfolgbarkeit – etwa bei Allergenrückrufen – deutlich gestiegen.

Vorteile für Verbraucher – aber auch für Betriebe?

Zweifellos hat die LMIV aus Verbrauchersicht große Fortschritte gebracht: bessere Lesbarkeit von Etiketten, verlässliche Allergeninformation, klare Herkunftsangaben. Das Vertrauen in verpackte Produkte hat dadurch zugenommen – was wiederum dem wachsenden Segment der SB-Waren zugutekommt. Doch auch für Betriebe ergeben sich mittelfristig Chancen:

Standardisierung: Wer seine Kennzeichnung sauber aufgesetzt hat, kann sie systematisch für neue Produkte adaptieren.

Marketingeffekte: Die bewusste Hervorhebung von Zutaten („mit 25 % Vollmilchschokolade“) kann zur Aufwertung beitragen.

Kundensicherheit: Klare Allergeninformationen senken das Risiko für gesundheitliche Vorfälle und Haftungsfragen.

Grundlage für Produktkalkulationen: Auf Basis von detaillierten Rezepturen können Produktpreise genau kalkuliert werden und „treffsichere“ Verkaufspreise festgelegt werden.

Worauf Betriebe achten sollten – ein Praxis-Fazit

Auch zehn Jahre nach Einführung der LMIV ist deren Umsetzung für viele Betriebe noch mit Unsicherheiten verbunden. Die wichtigsten Empfehlungen aus der Praxis lauten:

Rezepturen digital erfassen und pflegen, möglichst mithilfe geeigneter Software.

Lieferanten regelmäßig ansprechen, um aktuelle Spezifikationen zu erhalten.

Mitarbeiter schulen, insbesondere beim Verkauf über Allergene und die richtige Kommunikation.

Kennzeichnung bei Selbstbedienungswaren prüfen – von der Prozentangabe über die Zutatenliste bis zu den Allergenen.

Grenzfälle regelmäßig hinterfragen: Ist eine Zutat tatsächlich wertgebend? Muss ein Zusatzstoff deklariert werden?

Ein regelmäßiger Abgleich mit Fachliteratur, Beratung durch Innungen oder eine externe Qualitätssicherung (ein kritischer Blick von außen) kann hier helfen, auf dem aktuellen Stand zu bleiben und vor unangenehmen Verwaltungsstrafverfahren zu schützen.

Ausblick: Bleibt alles beim Alten?

Die LMIV wird auch in Zukunft weiterentwickelt. Themen wie die digitalen Informationssysteme oder eine mögliche Ausweitung der Herkunftskennzeichnungspflicht werden aktuell auf europäischer Ebene diskutiert. Zudem wird der Ruf nach vereinfachten Lösungen für Kleinstbetriebe immer lauter.

Fakt ist: Die Lebensmittelinformationsverordnung hat das Bäcker- und Konditoren-Handwerk tiefgreifend verändert. Sie verlangt mehr Transparenz, mehr Dokumentation – aber eröffnet auch neue Möglichkeiten der Kundenbindung und Qualitätskommunikation. Zehn Jahre LMIV haben das Handwerk vor neue Herausforderungen gestellt. Viele Betriebe haben sich erfolgreich angepasst, andere kämpfen noch mit der Komplexität der Anforderungen. Entscheidend wird sein, die Kennzeichnung nicht nur als lästige Pflicht zu sehen, sondern als Chance, Qualität sichtbar zu machen. Denn Transparenz und Vertrauen sind – gerade bei Lebensmitteln – heute wichtiger denn je.

RM-Consult

Die Agentur für Eigenmarken im Lebensmittelbereich

www.rm-consult.at

Autor: Robert Mühlecker