Wenn der Bauernhof fehlt: Österreichs Landwirtschaft verändert sich – und das Handwerk spürt es

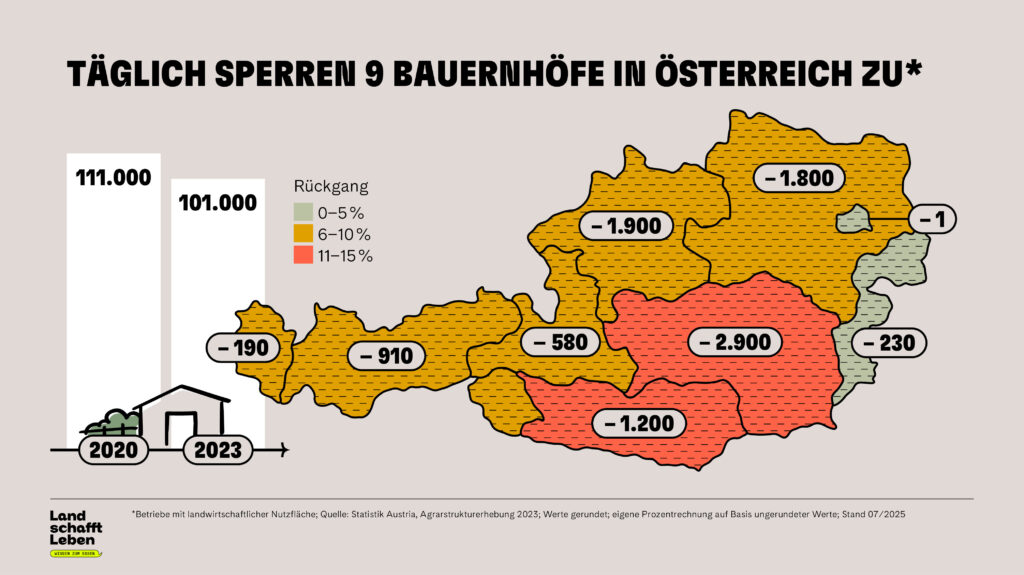

Zwischen 2020 und 2023 ist die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Österreich von rund 111.000 auf etwa 101.000 gesunken. Laut Agrarstrukturerhebung verlieren wir damit im Schnitt neun Bauernhöfe pro Tag. Besonders betroffen: kleine Familienbetriebe. Diese Entwicklung bleibt nicht ohne Folgen für jene, die auf regionale Rohstoffe angewiesen sind – vom Mühlenbetrieb über die Backstube bis zur Schokoladenmanufaktur.

Kleine Betriebe verschwinden – große wachsen weiter

Der Strukturwandel in der Landwirtschaft zeigt ein klares Muster: Es sind vor allem kleinere, oft im Nebenerwerb geführte Höfe, die aufgeben. Ihre Flächen gehen in größere Betriebe über, die damit wachsen – und oft auch spezialisierter und industrieller wirtschaften. Das betrifft nicht nur die Tierhaltung, sondern auch den Anbau von Getreide, Obst oder Nüssen – Rohstoffe, die in vielen Handwerksbetrieben täglich weiterverarbeitet werden.

Die Steiermark verzeichnet den stärksten Rückgang an Betrieben, doch auch andere Bundesländer folgen dem Trend. Damit verändert sich auch das Bild der ländlichen Regionen – mit Auswirkungen auf Tourismus, Nahversorgung und regionale Lebensmittelproduktion.

Planungsunsicherheit und fehlende Nachfolge als zentrale Probleme

Rund 80 Prozent der Arbeitsleistung auf Österreichs Bauernhöfen wird innerhalb der Familie erbracht. Doch viele junge Menschen entscheiden sich gegen die Hofübernahme. Die Gründe sind vielfältig: schwankende Preise, fehlende Planbarkeit, hohe bürokratische Hürden und ein gesellschaftliches Klima, das bäuerliche Arbeit oft wenig wertschätzt.

Besonders deutlich zeigt sich diese Entwicklung in Bereichen wie der Schweinehaltung oder bei Sonderkulturen wie Mohn, Dinkel oder Marillen – alles Rohstoffe, die für Konditor:innen, Cafetiers oder Bäcker:innen essenziell sind.

Kleinstrukturiert – aber wie lange noch?

Im internationalen Vergleich gilt Österreichs Landwirtschaft als kleinräumig organisiert. Im Schnitt hält ein Milchviehbetrieb hierzulande nur 23 Kühe – in Deutschland sind es mehr als drei Mal so viele. Doch diese kleinteilige Struktur ist gefährdet. Wenn sich Höfe wirtschaftlich nicht mehr halten können, verschwinden nicht nur regionale Produkte, sondern auch Know-how, Vielfalt und Identität.

Regionale Zutaten brauchen regionale Herkunft

Ob frische Milch für die Frühstücksbutter, Mehl für das Brot oder Haselnüsse für die Praline: Viele Bäcker:innen und Konditor:innen setzen bewusst auf Zutaten aus Österreich. Doch die Basis für diese Regionalität droht zu bröckeln, wenn es die landwirtschaftlichen Produzent:innen vor Ort nicht mehr gibt.

Der Rückgang an Höfen wirkt sich auch auf die Beziehung zwischen Landwirtschaft und Handwerk aus. Direkte Lieferbeziehungen werden seltener, die Abhängigkeit von Großhändlern und Importware steigt – und damit auch das Risiko von Qualitätsschwankungen, Preisexplosionen und Lieferengpässen.

Was jetzt wichtig ist: Handwerk, Landwirtschaft und Politik gemeinsam gefragt

Die aktuellen Entwicklungen erfordern ein Umdenken entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Es braucht politische Rahmenbedingungen, die Investitionen und Planungssicherheit ermöglichen – aber auch ein starkes Bewusstsein bei Konsument:innen und Verarbeiter:innen.

Denn: Wer regional bäckt, braucht regionale Rohstoffe. Und die gibt es nur, wenn auch die Landwirtschaft eine Zukunft hat.

Übersicht: Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe in Österreich

| Jahr | Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe | Veränderung zum Vorjahr |

|---|---|---|

| 2020 | ca. 111.000 | – |

| 2021 | ca. 107.500 | –3,2 % |

| 2022 | ca. 104.000 | –3,3 % |

| 2023 | ca. 101.000 | –2,9 % |

Quelle: Agrarstrukturerhebung Statistik Austria / Schätzung auf Basis öffentlich verfügbarer Daten